『孤狼の血』正義とはなんじゃぁー?

■スタッフ:/監督白石和彌 /原作 柚月裕子 /脚本 池上純哉 /企画プロデュース 紀伊宗之 /プロデューサー 天野和人 /キャスティングプロデューサー 福岡康裕 /撮影 灰原隆裕 /照明 川井稔 /録音 浦田和治 /音響効果 柴崎憲治 /美術 今村力 /衣装 森口誠治 /装飾 京極友良 /ヘアメイクデザイン 勇見勝彦 /編集 加藤ひとみ /音楽 安川午朗 /音楽プロデューサー 津島玄一 /スクリプター 長坂由起子 /助監督 山本亮 /製作担当 前芝啓介 /ラインプロデューサー 吉崎秀一 /製作統括 木次谷良助

■キャスト:役所広司(大上章吾) 松坂桃李(日岡秀一) 真木よう子(高木里佳子) 滝藤賢一(嵯峨大輔) 音尾琢真(吉田滋) 駿河太郎(上早稲二郎) 中村倫也(永川恭二) 中村獅童(高坂隆文) 矢島健一(友竹啓二) 田口トモロヲ(土井秀雄) ピエール瀧(瀧井銀次) 石橋蓮司(五十子正平) 江口洋介(一之瀬守孝) 竹野内豊(野崎康介) 阿部純子(岡田桃子) 嶋田久作(加古村猛) 伊吹吾郎(尾谷憲次) 中山峻(吉原圭輔) 九十九一(善田新輔) 岩永ジョーイ(善田大輝) MEGUMI(上早稲潤子) 井上肇(岩本恒夫) 滝川英次(毛利克志) さいねい龍二(菊地) 沖原一生(有原) 黒石高大(金村安則) 町田マリー(瀧井洋子) 勝矢苗代(広行) 野中隆光(備前芳樹) 中村倫也(中川恭二) 田中偉登(柳田タカシ) ウダタカキ(賽本友保)

※冒頭、鶴瓶の息子が痛めつけられるだけ痛めつけられる・・・。

情け容赦ないんやな、この映画は。ということを解らせるに十分。

べえさん、これ観たら心臓に悪いやろうなー。

バイオレンス映画は韓国に完敗続きの昨今だが、これはいい対抗馬

になるのではないかー。

→ 『これまで表舞台の正義を書いてきた柚月裕子が、悪徳警官の生き様を見事に描き切った『孤狼の血』。警察ハードボイルドの第一人者である黒川博行と、ヤクザものの魅力について語り尽くす。〈単行本刊行時に「本の旅人」2015年9月号に掲載されたインタビューを再録しました〉

【男らしい小説】/黒川:今日、初めてお会いしましたけど、きれいな人でびっくりしました。/柚月:いえいえ(笑)。/黒川:「孤狼の血」の作者とは思えませんね。/柚月:そうですか?/黒川:男の人が書いているのかな、というくらい、男らしい小説だと思いました。/柚月:嬉しいです。男らしいと言われて喜ぶのもなんですけど(笑)。/黒川:取材はされたんですか?/柚月:舞台になった広島に足は運びましたけど、人物取材はしていないです。/黒川:実際にあったヤクザの抗争がモデルですよね。広島弁指導は?/柚月:知り合いに広島出身の方がいて、その方にお願いしました。/黒川:昭和六十三年当時の広島弁ですから、いまとは違うでしょうね。『仁義なき戦い』の後の時代の広島弁の雰囲気がよく出ていたと思いますよ。時代設定を昭和にしたというのは、発想としてすばらしいなと思いました。/柚月:逆に、私は暴力団対策法が施行される前じゃないと書く自信がないと思ったんです。/黒川:たしかに現代が舞台では無理ですね。暴対法や暴排条例ができてから、こういうヤクザの世界はなくなりましたから。でも、当時の捜査方法や法規を調べて小説に落とし込むのは、大変だったんじゃないですか。/柚月:そうですね。この時代の広島を知らないので、時代背景から調べなければならないということはありました。暴力団組織がどうなっているかもまったくわからないので、ノンフィクションや実録ものを読んだり。黒川さんの「疫病神」シリーズを読ませていただいてますが、黒川さんのお書きになっているのは、現在のヤクザですよね。私が書いたのが「調べて書いたヤクザ」なら、黒川さんは「いま生きているヤクザ」かな、と。/黒川:知り合いはいないですよ(笑)。

/柚月:取材はどのように?/黒川:新聞記者が多いですね。それから退職した四課(暴力団担当)の刑事。現役の刑事はしゃべりません。退職したら、ようしゃべりますよ、昔の自慢話を。/柚月:最新刊の『勁草』を読ませていただきましたが、オレオレ詐欺の集団が、どうやってお年寄りをだますのか、言葉の一つひとつまで書かれているんですよね。ふだんマスコミで報じられているニュースを見聞きする限り、私は絶対に引っかからないと思っていたんですけど、自分も引っかかるかも、と思ってしまいました。/黒川:引っかかるでしょう。/柚月:衝撃的でした(笑)。/黒川:「名簿屋」が、どんどん完璧な名簿を作っていて、子どもの名前から勤め先まで事細かに書いてありますから。/柚月:「名簿屋」が個人情報を引き出していく手口も「ああ、こうやって調べていくんだ」と腑に落ちました。実際にそうなんですか?/黒川:そうです。僕も聞いたときにびっくりしました。老人ホームの待機者名簿からたどって、家族の情報を聞き出す。よくできているんですよ。柚月さんもだまされますよ。被害者は九割五分まで女の人ですからね。息子に弱いでしょう?/柚月:娘と息子がいるんですけど、一緒にいて楽しいのは娘なんですよ。話も合うし。でも、心配なのは息子なんです。だから風邪を引いてるからちょっと声がおかしいんだけど、と言われたら──。/黒川:私にできることなら、と思うでしょうね。/柚月:情の部分を突いてくるわけですよね。そこは父親より母親のほうが弱いと思います。とくに息子から頼られると。/黒川:うちの嫁はんも息子に弱いですよ。

【理から生まれたリアリティ】/黒川:「孤狼の血」で感心したのはリアリティですね。情ではなく、理で書いている。理とリアリティはだいたい一緒ですから。そういう意味でも男っぽいですね。それに、普通はリアリティに徹すると起伏の少ないストーリーになっていくんですが、ところどころにエピソードを入れて起伏を作る。そこもお上手やなと。/柚月:ありがとうございます。初めてのジャンルで、手探り状態で書いたので、とても嬉しいです。/黒川:ヤクザものといっても、最近の映画やVシネマと違うのはリアリティ。映像はどうしても外連味とか、派手な場面を追いたがるけど、そこを抑えて抑えて、リアリティを追うのが小説だと思うんです。それに、『仁義なき戦い』へのオマージュやと思うんですが、『孤狼の血』にはたくさん登場人物が出てくるじゃないですか。/柚月:どこの組とどこの組が敵対して、傘下にどういう組があって、という関係が複雑で、覚えていられないのでメモを作っていました。/黒川:映画であれば、役者が演じるから役者の顔で判別がつくんですが、小説の場合、名前だけで人物の区別をつけなくてはならない。それがものすごく難しいんですよ。『孤狼の血』には多くの暴力団、ヤクザが出てくるし、警察官もたくさん出てきてそれぞれに役職がある。そこをうまくクリアしているのはセンスですよ。教えられてできることじゃないですから。いま、面白いでしょう? 書くのが。よい職業を選ばれてよかったですね。/柚月:辛いというか苦しいこともありますけど。黒川さんはどうですか。/黒川:僕は楽しいと思ったことはいっぺんもないんです。/柚月:デビュー当時からですか?/黒川:賞に応募してデビューしたんですけど、楽しかったのは書きはじめて半月だけですね。半月経ったときに、嫁はんに「もうやめや」って言ったんですよ。「もうこんなアホみたいなことはやっとられん」。そしたら嫁はんが、書きはじめたんだから最後までやれ、と。それで、泣く泣く書いたんです。/柚月:もともと学校の先生もされていて、書くこと自体は苦痛ではなかったんじゃないですか。/黒川:自分もたくさん本を読んできました。だから書きはじめたんですけど、こんなにしんどいとは思わなかったんですよ。でも、まあ、書いているときは辛いですけど、本になったらね。見本が届いて。自分で読んだら、なかなかがんばってるな、と。自己満足ですけど、それでええんやないかと。ましてそれ以前に、こういう怠惰な生活でちゃんと暮らせていけるというのはありがたいことですよ。あのとき嫁はんが書けって言わなければ、美術の教師を定年まで続けて、今ごろ隠居してると思いますけどね。/柚月:エッセイ集を読ませていただいたんですが、奥さまとのやりとりが書かれていて、さすがの黒川さんも奥さまには頭が上がらないのかなと。/黒川:上がりません。世の中で嫁はんほど怖いものはありませんから。

【書きたかった「裏の正義」】/柚月:今回、この作品を書こうと思った理由は二つありまして、一つはもともと映画の『仁義なき戦い』や、阿佐田哲也の『麻雀放浪記』のような世界が好きで、いつかああいう男の世界を書いてみたいと思っていたんです。もう一つは、これまで弁護士や検事の物語を書いていますが、それが日の当たる場所の正義だとしたら、日陰の正義、表に対する裏の正義を書いてみたかったんです。正義と言っても一つではなくて、十人いれば十通りの正義がありますし、何を正義とするかは人によってぜんぜん違うと思います。『孤狼の血』に出てくる刑事の大上のように、暴力団と癒着しているように見える悪徳刑事であっても、通すべきスジは通す。/黒川:矜持ですね。/柚月:自分が思う道徳、正義にスジを通して生きている。その潔さを書いてみたかったんです。/黒川:『孤狼の血』の語り手は日岡という若い刑事ですが、主人公は大上ですよ。読み始めて、この男の物語なら『孤狼』だけでいいんじゃないかと思いましたけど、最後まで読むと、「血」の意味がわかる。そこも上手いなあ、と思ったんです。しかも、「血」と言いながらウェットではない。ドライ。こういう乾いた小説って好きですね。僕は絆とか愛とか友情とか、いまどきいらんと思っています。物語の底に情があるのはいいですけどね。表に出てくるのは好きじゃない。/柚月:私もどちらかというと乾燥気味の小説のほうが好きですね。それに大上のような外れている人間に魅力を感じるんです。欠けた部分を持ったまま、必死にあがいて生きているという人間像が好きです。一緒に暮らしたらたいへんだと思いますけど(笑)。/ところで、うかがいたいことがあるんですが、黒川さんの小説には食事のシーンがたくさん出てきますね。美味しそうだなあ、と思って読んでいるんです。/黒川:あれね、時間つぶし。/柚月:そうなんですか(笑)。/黒川:時間調整ですよ。昼間からケンカできませんから、夜までどうやって時間をつぶさせるか。時間調整には食事がいちばん便利ですよ。/柚月:黒川さんは美味しいものがお好きなのかと思ったんです。一度取材で大阪に行ったことがあるんですが、たこ焼きが美味しくて。/黒川:美味しいお店は知ってますよ。大阪にいらっしゃるときは、メールでも電話でもして下さい。案内します。/柚月:嬉しい! ぜひ、お願いします。』

→ 『完成した映画を激賞する柚月先生に、映画ならではの魅力についてうかがった。暴力団対策法成立直前である昭和63年の広島にある架空都市・呉原を舞台に、役所演じるベテラン刑事・大上章吾が、暴力団を相手に、正義と非道スレスレの危険な捜査に挑む。松坂は大上に翻弄されつつも、共に捜査をしていく新人刑事・日岡秀一役を演じた。巧妙に計算された小説は、後半で各章のストーリーをつなぐ重要事項が明かされる。骨太な警察小説でありながら、鮮やかなミステリーにもなっているが、映画では脚本を務めた池上純哉が独自のアレンジを加えた。「活字でしか成り立たないミステリーを、どのように映像で表現されるのか、すごく興味を持っていました。でも、準備稿を読ませていただいた時、『ああ、なるほど!』と思ったんです」と柚月先生。

メガホンをとったのは、「彼女がその名を知らない鳥たち」(17)の白石和彌監督だ。「白石監督の、日本で一番悪い奴ら(16) を拝見した時、一切妥協をされない監督だと思いました。なによりも驚いたのは、普通ならぼかして見せないようにするシーンを敢えて隠さずに突きつけているところです。『俺はこれが撮りたいんだ!』と、勝負に出ているところがすごいと思ったので、「孤狼の血」を撮られると聞いた時も、最初から全幅の信頼を置いていました」。/柚月先生は、完成した映画を観て、映像ならではの台詞回しに魅力を感じたと言う。「役者の方々の演技あってのことだと思いますが、『台詞はここまで削っていいんだ』と実感しました。実は、続編の「凶犬の眼」や、完結編の「暴虎の牙」を書く時、参考にさせていただいたんです」。/なかでも、役所広司が放つ台詞回しに感心させられたとか。「小説の場合は行動の裏にある心理を地の文で書くケースが多いんですが、映像だと動き1つで表現できるんですね。あるシーンの役所さんは、きっと叫びながら台詞を言うと思い描いていたのに、実際には感情を抑えて、笑いながらボソッと言いました。こういう表現の仕方もあるんだと、勉強させていただきました。それも、そのあと執筆する際に、影響を受けたと思います」。

さらに「実は1つだけ困ったことがあって…」と切りだした柚月先生。「『孤狼の血』はもともと1冊で完結する予定でしたが、読者の反応やKADOKAWAさんからのご依頼で続編を書くことになって。私はもともと、モデルを想定して書くタイプではないのですが、『凶犬の眼』で日岡を書く時、途中から松坂さんの演じている姿が浮かんでしまって」。/柚月先生は「映画は映画、小説は小説と独立したおもしろさがあってしかるべき」と、作家としての前提を述べながら「映画と小説の2つの良さを、観客にも読者にも感じてほしいと心から思っています」と念を押す。「今回は私自身があまりにも映画に感化されすぎてしまった。だから敢えて自分を抑え、作家として良い意味での影響をいただきつつ、最終的にはいい日岡が書けたと思いました」。昨今、コンプライアンスが叫ばれている日本の映画界。でも白石監督は、容赦ないバイオレンスや壮絶なシーンも、作品に必要とあらばきちんと見せていく。例えば原作にはないが、思わずニヤリと笑ってしまう下ネタ絡みのシーンは、柚月先生も「負けた!」と白旗を挙げたそうだ。「音尾琢真さん演じる吉田のシーンです。小説では頬に傷をつけるんですが、映画では大変なことになっていて(笑)。しかも、あそこまで映すんだ!と。あともう1つ、石橋蓮司さんの決め台詞もそうです。私も原作で、わりネタを入れているんですが、あのシーンについては、白石監督と池上さんに敵わなかったです」。

柚月先生は、コンプライアンスに対する持論をこう述べた。「みんなが全部、内に閉じ込めてしまい、口に出せないから、SNSで言いたいことを言う。それは果たして健全なのかと。いまは衝突を避けるきらいがありますが、それを恐れるべきではない。ぶつかって初めて相手を理解できることもあります。まさに『孤狼の血』はそういう時代の物語。いい意味で、自分の意思を表現することは、いつの世にも必要なことだと私は思っています」。/だからこそ柚月先生は、監督の姿勢をとても頼もしく感じたそう。「監督は、際どいシーンをオブラートでくるむこともできるけれど、そこを敢えてしない。あの潔さは強さでもあります。白石監督とは、媒体こそ違えど、表現したいものは同じなんだと思いました」。取材・文/山崎 伸子』

※映画と原作小説の、とってもいい関係が築けてますなぁ~~、ホッコリ(๑❛ᴗ❛๑ )

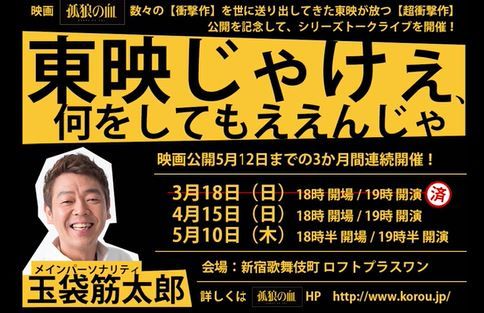

→ 『東映の紀伊宗之プロデューサーは、「いつからか東映は“得意技”で戦うことを放棄していた。Vシネマの衰退や自主規制に囚われる時代の風潮に押しやられ、気づけば東映からアウトローな映画が失せていた。でも時代は巡った、なぜ『クローズ』や『アウトレイジ』のようなシリーズが東映に存在しないのか? 誰もがお利口な今だからこそ“東映らしさ”で勝負したかった」(『孤狼の血』プレスリリースより)とつづっているように、本来、東映が得意としていたアウトロー映画というプログラムピクチャーを復活させたいという強い思いを述べている。メガホンを取った白石監督も、東映のアウトロー映画復活への思いは強く意識していたようで、インタビューでも、最初にオファーを受けたときは「腹をくくってやらなければいけないと思った」と本作に向き合う覚悟を語っていた。

つまり企画段階では、全国に潜在的にいる「東映やくざ映画」ファンの魂に火をつける作品、“東映復活”を強く意識したゴリゴリの硬派な作品を目指していたことは容易に想像できる。そしてその思いのとおり、白石監督は徹底的に攻めの姿勢をみせ、ハードな内容に仕上げた。目を覆いたくなるような暴力シーンは多数あり、生々しく濃厚なエロスも匂い立つ。役所広司演じるマル暴担当の刑事・大上が行っていることなどは、現代のコンプライアンスという概念に当てはめれば、セクハラやパワハラなんてレベルのはるか上をいく行為だ。「警察じゃけぇ、何をしてもええんじゃ」なんてセリフは、いまの時代では、到底受け入れられないだろう。

実際、映画を観た往年の東映やくざ映画ファンからは「東映だから作った映画ではなく、東映以外で作っちゃいけない映画だ」という熱いメッセージが白石監督に届くなど、メインターゲットとなった鑑賞者からは高評価が相次いだ。しかし、『孤狼の血』は、こうしたコアターゲットに向けたジャンルムービーという明確なコンセプトを持つ一方で、本作には、誰が観ても楽しめる、白石監督の作風というべき、ユーモア溢れるエンターテインメント作品という側面も大いにある。白石監督自身もインタビューで、本作がエンターテインメント作品であることを強調している。「この映画はエンターテインメント作品なんです。もちろん、往年の東映やくざ映画ファンには納得していただけるような作品であることは大前提として目指しましたが、一方で女性を含め、幅広い層の方が観ていただいても楽しめる作品だと思います」

その言葉どおり、ハードな描写が続くなか、クスっとさせられる場面も随所にちりばめられており、極悪なキャラクターにも愛着を感じる部分がある。これは過去の白石監督作品にも共通する描写で、「どんなクズでも、どこかに愛すべきところがある」という白石監督の考えがにじみ出ているのだろう。露悪な部分が多くても、鑑賞後感は爽やかなのだ。公開初日の劇場には、多くの女性ファンが訪れていた。実際、興行通信社が発表したオープニング週の『孤狼の血』に関する記事では「男性客が7~8割」と報じられていたが、逆の見方をすれば「2~3割」が女性だとも言える。映画公式SNS等でも、松坂桃李をはじめとしたキャスト目当てがきっかけで鑑賞したという女性たちの「最初はとんでもない映画を観てしまったと思い、目を覆ったのですが、最後はとても清々しい気持ちになりました」という趣旨の投稿が多く見受けられる。そして、こうした感想は、徐々に広がりをみせ、筆者が観賞した上映回も、コアファン一辺倒という風景ではなかった。

配給元の東映によれば、現在までの興行成績について「コアファン、潜在的ファンにしっかり届いたからこその結果」と分析をしている。プロモーションも40代、50代のアッパー層に向けて、CS全7チャンネルでスポットや特番を打つという施策を実施した。これは東映としては初の試みだという。こうしたブレない戦略、しっかりとメインターゲットの心を掴んだことこそが、実は、別の層にリーチさせるのに大きな役割を果たしているのだ。コアなファンが“本物だ”ということは、作品の絶対的な品質保証となる。そのうえで、シビアな題材でも、ユーモアのあるエンターテインメント作品に仕上げることができる白石監督の作家性は、日本映画界のなかでも抜きんでており、東映がターゲティングした層以外の人々から支持される作品に仕上げる力は十分にある。ただ、ハードなテーマを扱っているだけに、キャスト目当ての観客以外は、なかなか女性や若い層にはリーチしづらいため、評判の広がり方もジンワリで、興行的にもロケットスタートとはいかない数字になっているのだろう。』

→ 『現在開催中の第31回東京国際映画祭にて、第69回日本推理作家協会賞に輝いた柚月裕子の警察小説を映画化したバイオレンス映画『孤狼の血』の上映とQ&Aが実施され、主演の役所広司と白石和彌監督が出席した。現在の日本を代表する作品の数々を、映画祭独自の視点でセレクションするJapan Now部門にて、‟日本の今”を代表する俳優として役所が選出され、「映画俳優 役所広司」として特集上映が実施されている。そのうちの一本として上映された『孤狼の血』は、暴力団対策法成立直前の昭和63年の広島のとある街を舞台に、刑事とやくざたちの熱い生きざまが描かれる。手段を選ばない捜査方法でやくざとの癒着が噂されるベテラン刑事を役所広司、その部下となる新人刑事を松坂桃李が演じた。

上映を終えて「観に来てくださいましてありがとうございます。正義の味方の刑事をやりました役所です(笑)」と冗談を交えて挨拶した役所。「正義なのか悪なのか天使なのか。どこかで(この役は)天使とおっしゃっていたような気がしますが」とMCが突っ込むと、「ダーティな街に降りてきた天使だと思って演じていました」と役所は答え、白石監督は「僕は愛を持った悪徳刑事だと思っていました。まさか、天使のつもりで演じているとは思っていなかったですね(笑)」と笑顔を見せた。また、白石監督は「本作の人物たちは昭和の匂いのある、いま持っていない空気を持っていたと思う。清濁併せ吞むところがあったと思ったのではないか。そういった人間のグレーな部分を見つけたい想いで撮りました」と作品についてコメント。一方の役所は「原作がハードボイルドでかっこいいんですが、白石監督の描いた脚本を読むとなおさらハードだったんですよ。街で頻繁にタンを吐く天使だったんですね~」とユニークな言葉で、脚本のハードさ、キャラクターの強さを伝えた。

そして、魅力を感じている部分について「(自分の演じた役は)この街のことはよく知っていて、セリフにもあるように、やくざと刑事の間の綱渡りをずっとしている男なんですが。この街で一番悪いのは警察なんですけど、市民のためになんとか綱渡りをしてきて、その中で若く、次を託せると思える男と出会って。そんななかで、大上がかっこよく、一番魅力的だと思ったのは、やっぱりいつ死んでもいいと思って生きていたところ。僕としてはそこが魅力的でしたね」と解説した。続いて、観客からの質問を受けるシーンになると、「豚のウンチの味がどうだったか聞きたい?」とまたもやジョークを飛ばす役所。「演じていて、自分に戻れないという役者さんもいますが、役が抜けないということはないですか?」と問われると、「僕は撮影が終わりという日にキャラクターがどこかへ行ってしまいますね。うちの妻は『変な奴が帰ってきた』という感じになるらしいですけどね(笑)。そう聞くと、どこかに役をつなぎとめている部分があるのかもしれませんね」と回答。「松坂さんと演じていて心に残っているシーンがあれば教えてください」と質問されると、「撮影が始まる前に、クラブでのシーン(役所演じる大上を、松坂演じる日岡が踏み留まらせようとするシーン)をワンカットでいくと聞いて、冗談だろうと思ったんですが。でもあそこは重要なシーン。やっぱりワンカットの力ってすごいなと思いました。あとは、松坂さんが駆け寄ってきたら、僕が死んで膨らんでいたでしょ?あのシーンのために、僕は数日で太ったんですよ(笑)」と、役所は“注目すべきシーン”をピックアップした。最後に役所は「人間というのはすごい多重構造でできていて、セコイところも、暑苦しいところも、優しいところも全部が真実でできていて。それが一つになった人間になると、結構おもしろい人物ができるのかなといつも思う。今回の大上という人間も非常に複雑でおもしろい人間だと感じて演じていました」と、改めて役の魅力について熱く語っていた。取材・文/平井あゆみ』

※多くの人が指摘しているが、江口洋介の役名が一ノ瀬守孝で、「モリタカ」

と呼ばれる度に余計な映像が脳内を邪魔するんだわー。これ、ちょっと

変更とかでけんかったんやろうかしらーん?

| 『若い頃は 根拠のない自信が必要です。』 |

| 出展:「時間の教科書」(NHK) |

| 発言者:おちまさと (プロデューサー 1965年12月23日~) |

→ 『解説:20歳のときに「天才・たけしの元気が出るテレビ!!」に出会い、放送作家の道に入り、数々の人気テレビ番組を任される。師匠はテリー伊藤だ。この言葉は20歳から競争の激しい業界で生きてきたおとまさとならではの提言だ。自分に自信を持てないものにチャンスなんて巡ってこないし、掴み取ることもできない。おちの著書はわかりやすく、ためになる!』